"Rebecca" es la novela de 1938 de Daphne Du Maurier, con uno de lo más famosos comienzos de la literatura, "Last night, I dreamt I went to Manderley again." Sin que sirva de precedente, por una vez prefiero la traducción; yo le cambiaría el went y again por return, como en castellano: "Anoche soñé que volvía a Manderley".

Rebecca: por qué ahora

Como quedó claro ayer, y por usar una metáfora muy gótica, soy una vampira de las clases de literatura de Mini. Espío sus notas de la asignatura "English" (que es literatura inglesa) y aprendo cosas. A ratos, eso sí, me pregunto si todo este rollo de la crítica literaria no es un timo, un engañabobos a reventar de interpretaciones sicoanalíticas que me habría exasperado si lo hubiera estudiado en profundidad en la universidad.

El año que viene, Mini hará los "A" Levels (los exámenes nacionales equivalentes de la Selectividad, o como se llame eso ahora) y están trabajando "La importancia de llamarse Ernesto" y "King Lear" en teatro, paralelismos entre "Frankenstein" y "El cuento de la criada" en narrativa y poesía variada. El año pasado, hizo sus exámenes de GCSEs (General Certificate of Secondary Education), los textos fueron "Un tranvía llamado deseo" y "Rebecca".

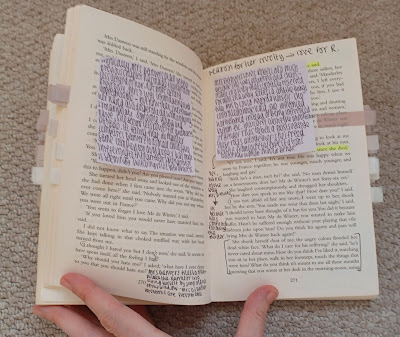

Este último era uno de esos clásicos que yo aún no lo había leído, y además Mini tenía mucho interés en que leyera - y no una copia que tenía por ahí, sino la suya, subrayada y anotada. Así que lo empecé en enero y fue el libro que me llevé a Nueva York: mayor distancia entre esta ciudad y esta novela de 1938 no puede haber, aunque hay un punto en el que Mrs. Van Hopper, la anciana insoportable para la que trabaja la narradora-sin-nombre se va en barco a Nueva York a reunirse con su hija tras las vacaciones en Montecarlo. Tengo un margen anotado, en el subway que nos lleva desde la estación Jamaica hasta la del hotel en el que la narradora fantasea con irse con Mrs. Van Hopper: "lo viví todo, y nuestro viaje también, y nuestra llegada a Nueva York". Esas coincidencias de la vida y la literatura, qué chulas.

Un libro vivido

Mini ha subrayado el libro con fluorescentes, ha escrito en los márgenes y ha pegado post-its con análisis a lo largo de todo el libro. Me ha encantado leer los comentarios, aunque me cuesta entender su letra (les pregunté a sus profes, y que "sin problema"-seré yo).

También ha puesto post-it pequeños de colores para indicar que en esa página está ocurriendo uno de los cuatro grandes temas que han identificado en clase: identidad/celos, memoria, muerte y amor. Releyendo el divague antes de darle a publicar me doy cuenta que solo he hablado del primero - y aún así no me ha quedado sucinto.

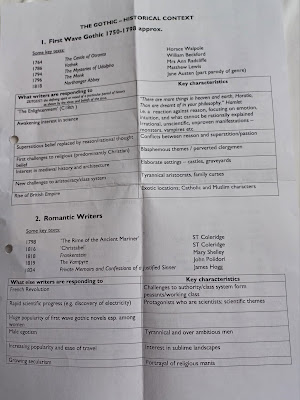

Literatura gótica de la última ola

Para contexto histórico remito al spin-off de este divague de ayer. "Rebecca" pertenece a la cuarta ola de literatura gótica que, como dijimos ayer, incluye a autores respondiendo a temas como las atrocidades de las guerras mundiales, la enfermedad mental, infeciones como el SIDA, el declive de la familia, o el feminismo.

A menudo se categorizó a Du Maurier como "novelista romántica", cosa que odiaba, y hubiera preferido la comparación con la "novela sensacionalista" ("sensation novel"), esa corriente de las décadas de 1860-70 de la que hablamos en el divague de "The moonstone" de Wilkie Collins, al que ella admiraba. Tenían muchos elementos en común: sombras, asesinatos, lo paranormal... Para mí Collins y Du Maurier también comparten un "meh" formal: el estilo es correcto e incluso tiene algunas frases o descripciones memorables que incluiré pero, pese a los paralelismos con "Jane Eyre", en estilo, Du Maurier no es las Bronte.

La narradora sin nombre, o la identidad

¿Qué es más tú que tu nombre? Du Maurier titula la novela con el nombre de una mujer, Rebecca, que se repite innumerables veces, lo que la hace omnipresente. En contraposisión, a la narradora la deja sin nombre, arrebatándole lo que nos hace, en primer lugar, nosotr@s.

|

| Joan Fontaine como Joanfontaine |

Podríamos decir que "Rebecca" es un buen ejemplo de "novela de formación" (las famosas Bildungsroman que tanto nos gustan) porque supone un aprendizaje para la protagonista: Joanfontaine entra siendo un manojo de inseguridades y va cogiendo confianza a medida que la narrativa avanza. Uno de los "mojones evolutivos" en ese viaje de la narradora-sin-nombre es precisamente cuando se atreve a pronunciar el nombre de la innombrable. Rebecca lo ocupa todo desde el principio, pero Joanfontaine se va abriendo paso, especialmente a medida que va averiguando cosas de Rebecca, que igual no era esa diosa que le hacen creer al principio. Así va progresando el personaje, hasta el final que se desploma (ver más abajo), en mi opinión.

Beatrice: la clase social

Aún así, no le reprocho a Joanfontaine su inseguridad: quién no se sentiría así en su situación, de dama de compañía a señora de la casa entre todos esos pijos. Para los británicos la clase social es un tema mayor, del que se habla abiertamente -en contraposición con España, donde todo el mundo cree que es "clase media". Y Du Maurier, ella misma de la "upper class" describe bien lo que le está pasando a su protagonista, y es devastador.

Hay una frase que dice Joanfontaine al final, comparándose con Beatrice, la hermana de De Winter (para mí casi el único personaje positivo de la novela) que es muy fuerte:

"She belonged to another breed of men and women, another race than I. They had guts, the women of her race" ["Pertenecía a otras estirpe de hombres y mujeres, otra raza que la mía. Tenían agallas, las mujeres de su raza"].

Rebecca: el feminismo

Rebecca es una fuerza de la naturaleza. Su marido la describe como alguien que tenía las "tres B's: Breeding, Brains & Beauty" (clase, inteligencia y belleza), pero es que cualquier descripción nos transporta a una mujer de rompe y rasga. Me encanta esta que describe su letra:

"Estaba muerta y uno no debe tener pensamientos sobre los muertos. Duermen en paz, con la hierba meciéndose por el viento sobre sus tumbas. Pero qué viva estaba su escritura, sin embargo, qué llena de vida. Esas letras inclinadas tan curiosas, la burbuja de tinta. Hecho ayer. Es como si hubiera sido hecho ayer".

La novela no es en principio feminista: es hija de su tiempo, cuando las mujeres tricotaban mientras los maridos leían el periódico. Así es como se imaginaba la vida de casada Joanfontaine que además pensaba que "sería horrible estar casada porque los hombres dicen palabrotas, beben, se quejan de que la tostada está blanda o incluso huelen". No me extraña que algunas se fueran monjas.

Me pregunto si cuando Du Maurier escribió el personaje de Rebecca podía imaginar el análisis feminista que vendría décadas despues. Me explico: yo tenía en mi mente la idea de que era "la mala de la película" [qué mejor manera de ser mala, sin ni siquiera aparecer]. Bien, pues en conversación con Mini, cuando yo estaba a mitad de novela, me dió su visión: para ella Rebecca no era mala, era una "baddie" libérrima que hacía lo que quería, alguien que "cogía la vida con las dos manos". Y aunque en aquella época no se podía hablar de sexo abiertamente, Du Maurier nos va metiendo alguna metáfora algo subidita, "Harder, Max, harder", que le decía Rebecca a Max cuando le cepillaba el pelo, "y él hacía como ella le decía". Menuda queen Rebecca.

Al final, esto se veía venir, el marido era el problema: ella simplemente vivía la vida. El análisis con el que yo había crecido era el machista de siempre, pero hoy las cátedras de literatura inglesa están llena de feministas que dan la vuelta a todos estos dramas clásicos, y así es como lo leen en estos momentos las adolescentes británicas. Aplaudo. Aquí uno de los post-its que dejaba entre las páginas:

Maxim de Winter o el machismo

Maxim de Winter (qué gran nombre, solo Rebecca le llamaba Max), es un héroe byroniano de libro como Rochester (curiosamente, se ha comparado a Rebecca con Jane Eyre, ambas narradas por la "segunda mujer", ambas jóvenes e inocentes frente a hombres de pasado oscuro y viven en mansiones míticas) o Heathcliff (curiosamente, Olivier también interpretó a este último). Atormentado, misterioso, iracundo si se tuercen las cosas, paternalista...

Mrs Danvers se queja -con toda la razón- hacia el final de la novela de este tipo que se casa con una chica tan joven, solo 10 meses depués de enviudar, y que por eso lo desprecia. Los vagos recuerdos de la peli que yo tenía de De Winter no eran estos, sino solo un tipo tirando a oscurito que te la puede liar parda porque te pongas un vestido que le recuerde a su ex, pero no llegaba a los límites de tiranía de la novela.

Mrs Danvers o el unreliable narrator

Mrs. Danvers, el ama de llaves terrorífica tiene una relación de poder chunga con Joanfontaine. Lo resume muy bien con una frase: "empecé a bajar las escaleras y vino a mi lado, como si ella fuera un guardia y yo en su custodia". Si no es su sombra, si no baja con ella, su mirada está siempre presente -como el fantasma de Rebecca- e impone lo mismo: "bajé las escaleras al hall, sabiendo que ella estaba ahí arriba, sus ojos mirándome".

Mini ha escrito en el margen: "es Mrs Danvers tan siniestra como pensamos, o es la imaginación de la narradora? No podemos estar 100% seguras". Hemos hablado mucho del concepto del "unreliable narrator" (narrador subjetivo, del que no te puedes fiar) y Joanfontaine es un claro ejemplo. Eso es una de las grandezas de leer que no puede alcanzar el cine: tú te montas al personaje en tu cabeza con todas las descripciones maravillosas: "me pregunto por qué tiene que quedarse ahí depie, mirándome, con las manos cruzadas sobre el vestido negro".

Y si Danvers y Joanfontaine es el poder, parece que otro tema que se censuró en la peli es la relación, que se supone homoerótica entre Mrs. Danvers y Rebecca en muchos puntos de la novela. Claro que también explica cómo ella crió a Rebecca desde su infancia, lo que podría cambiar su papel a protectora maternal: no me queda claro, y seguro que hay tesis doctorales del tema.

Manderley: cuando la mansión es un personaje

En este divague he usado los personajes para ilustrar algunos de los temas de la novela, y no podía terminar sin hablar de Manderley, la mansión con uno de los nombres con más sonoridad de la literatura. De la importancia de las casas en la literatura ya hablamos en el divague a propósito de "Siempre hemos vivido en el castillo" de Shirley Jackson, una agorafóbica obsesionada con las casas. Hemos citado a las Bronte por sus héroes byronianos, pero cómo olvidar las dos mansiones, una que da título a la novela de Emily, "Wuthering Heights" y "Thornfield Hall", como llamó Charlotte a la de "Jane Eyre". Al final, Manderley es una de esas casas que atrapan a las mujeres en la literatura victoriana.

Además, Manderley está en Cornualles, uno de esos lugares míticos en el imaginario colectivo británico: para ellos es la zona más bonita, donde se va de vacaciones. Se percibe como un lugar remoto, tan al oeste y al sur: realmente está muy lejos de todo, y más si vas en “Cornish Riviera Express” de cuya eficiencia se habló aquí (11 horas nos costó llegar desde Londinium). La autora, aunque había nacido en Londinium, tenía gran pasión por Cornwall. Su insipiración para Manderley fue una masión del SXVI donde vivió alquilada llamada Menabilly en Fowey.

Los dos finales

Nota: aquí sí voy a hacer un spolier porque lo necesito para hacer un análisis del final, comparando el de la peli [siempre hablo de la de Hitchcock, 1940) y el de la novela.

En la peli la muerte de Rebecca es accidental pero en el libro, es de Winter quien mata a Rebecca: una noche, en la cabaña de la playa, ella le toca las narices con sus amantes y él pum, se la carga. Luego hace parecer que se ha hundido su barco de paseo, y aquí paz y después gloria. El final de la peli cambió porque la censura no podía permitir que un asesino -feminicida como diría Bolaño- no recibiera su castigo, no porque la razón del asesinato fue castigar a una mujer por su vida disoluta

Pero para mí lo peor no es que un tipo mate a su mujer, eso sigue siendo plena actualidad, lo que es verdaderamente chocante es la respuesta de Joanfontaine, que había hecho su propia coming-of-age, había ido encontrando un poco su propia voz y al final de un plumazo Du Maurier se carga todo ese crecimiento. Porque enterarse de que tu pareja ha matado a su anterior mujer, y no solo quedarte, sino encubrirle, es otro nivel del horror. Porque eso es lo que hace que nuestra Joanfontaine: se queda tan conforme, y hace lo posible para "que parezca un accidente", consiguiendo que su marido se vaya de rositas. Y De Winter se va, con total impunidad. Vale, al final se quema Manderley y tal, pero el tipo queda libre y ella feliz con su asesino confeso.

Me ha incomodado muchísimo este final: a saber en qué acabará lo de lo "políticamente correcto" en el mundo hacia el que nos precipitamos, pero encubrir a tu marido porque se carga a una "malamujer" es muy desafortunado, incluso hace un siglo.

Corolario: en serio, ya termino

"Rebecca" es un clásico de la literatura gótica y supongo que he de inspirar fuerte tras escribir la sección anterior y entender que es hija de su tiempo. Me ha gustado leerla en esa copia maltratada de Mini y sobre todo me han gustado nuestras conversaciones: no había pensado antes en Rebecca como icono feminista y mucho menos, como la buena de esa película. Pese a ocasionales ciertos devaneos psicoanalíticos, larga vida a los departamentos de literatura feministas!!